繁富工務店、これまでの歩み。

沿革

HISTORY

繁富工務店、これまでの歩み。

株式会社 繁富工務店

株式会社 繁富工務店

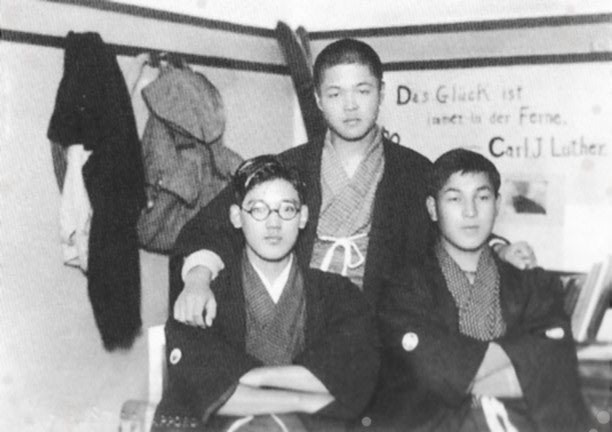

故繁富一雄、昭和9年北海道帝大工学部に進学

工学部の講義はとても難しかった。

英語とドイツ語による授業では頭がおかしくなった。

北大も東大も講義のレベルはみな同じで、先生方は東大に負けない授業をしていた。

下宿に帰るとノートの整理があり、2時間の講義では先生からもらうプリントも含め、

18ページにもなった。そのころの睡眠時間は5時間くらいだった。

工学部在籍中に妻ヒサとの交際深まる

ヒサとのお付き合いだが、朝、学校に行くおりに電車で一緒になるようになってからだんだん身近に感じるようになり、ヒサが高女3年、私が大学2年の頃には、高等女学校のあった北1条西11丁目の学校まで、回り道をしてヒサを送ってから大学に行くこともあった。

当時は「たとえ兄でも男とは歩かない時代」だったので、高等女学校の生徒が北大の男の学生に朝、送られて登校してくるのだから噂にならないほうがおかしいのかもしれない。

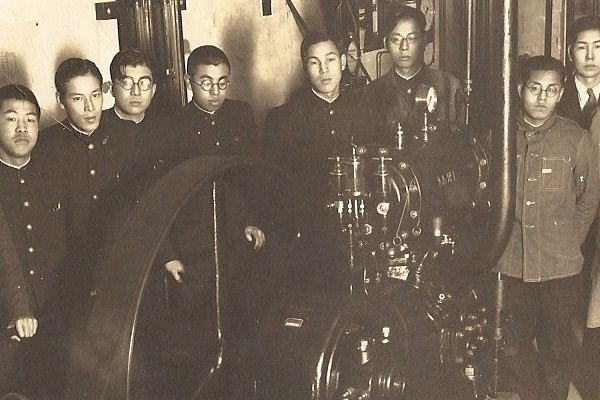

日立製作所での実習

日立に入社したいという熱意はかつて日立鉱山の修理工場にすぎなかった日立製作所が日本の優秀な技術者を高給を以って集めて世界の日立にしたことを聞いていたからであった。

自習中は他の学生より忠実に仕事に熱中し、今日は旋盤、明日はミーリング、シェーパー、ヤスリかけと一生懸命であった。

日立製作所での実習

日立製作所での実習

入社が決まり北大卒業間近にプロポーズ

念願の日立製作所への入社も決まり、大学の卒業も近づいてくると、何か忘れ物があるような気持ちになった。

それはすっかり好きになっていたヒサのことだった。

そして、ヒサの気持ちを確かめる、というか、早く自分の気持ちを伝えたいと思うようになった。

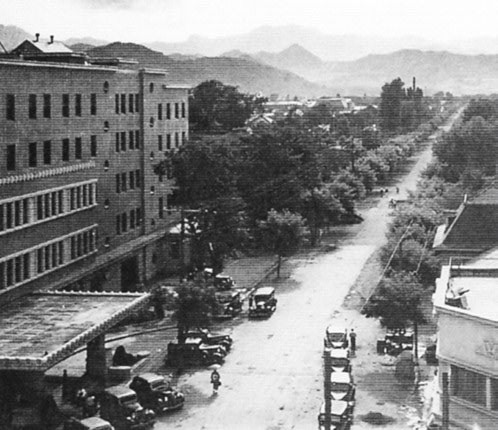

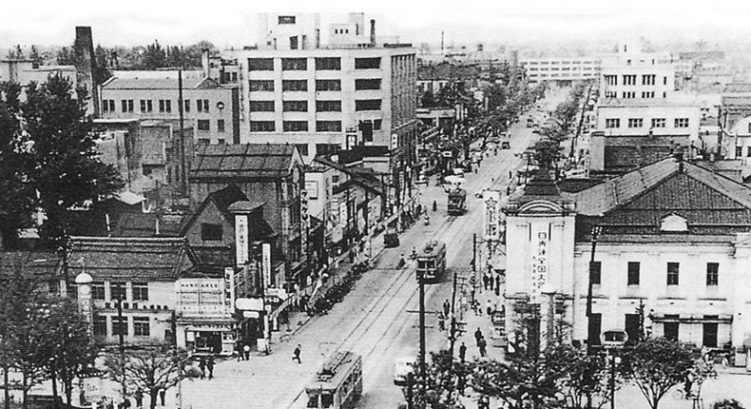

写真は1939年頃の札幌グランドホテル。

昭和14年2月14日結婚

結婚式場は札幌グランドホテルに決めた。

5年前の昭和9年に完成した札幌随一の洋風ホテルで、挙式も当時として最高のもので私は感激した。

戦時下の日立時代

昭和16年に大東亜戦争が勅発して工場は忙しいうえに又忙しくなってきた。

朝7時から夜は大体10〜12時迄、”月、月、火、水、木、金、金”と1日も休む暇もなくなった。

戦後

昭和24年8月、当時私は工務課長であり、一流会社の良いポストを去るのは惜しいような気もしたが思い切って辞めた。

この年は不景気のどん底であったが、このようなときこそ自分の力を試すのに一番良い時期と、決心を変えないで、ただいまの仕事を始めたのである。

※平成17年発行「吾が理想の人生」より抜粋

1949年9月21日に創業者の故繁富一雄が、長年勤めた株式会社日立製作所を退社し、北海道において個人企業繁富工務店を発足いたしました。

会社発足当時の北海道は、戦後間もない混乱期でもあり、特に北海道は不景気のどん底に喘いでいる時期でした。

このような状況の中、長年描き続けた独立の夢を実現すべく、「自分の力を試す良い時期」との信念をもって、株式会社日立製作所を退職し、繁富工務店を発足させました。

強い信念の基、戦後の混乱期に会社を発足させたものの、北海道の経済は回復しておらず、工事受注には大変な時期でした。

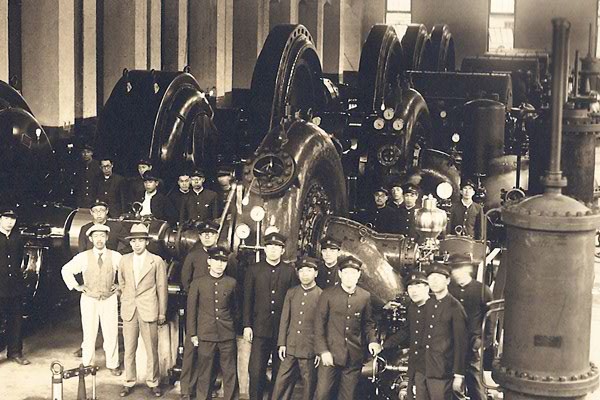

折しも、株式会社日立製作所時代の創業者の技術力を評価して頂き、北海道配電(現北海道電力株式会社)殿より、虻田発電所(6500kw)の水車ランナー3台取替工事を頂く事となり、これが当社の記念すべき工事受注第1号となりました。

この工事において、当時としては異例の精度で製品を納め、お客様より当社の技術力を高く評価して頂いた事により、この後の受注に結びついていきました。

写真・虻田発電所近影

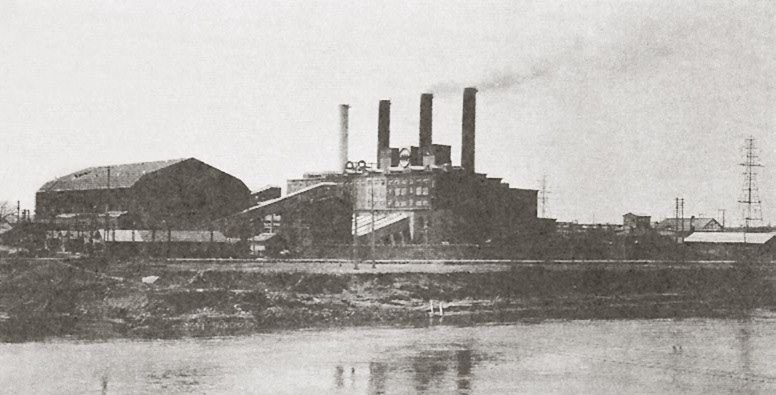

会社発足の翌年(1950年)、日本発送電(現北海道電力株式会社)殿より頂いた「旧江別発電所2号タービン定期工事」では、従来より発生していたタービンの運転時の振動を抑制すべく試行錯誤繰り返し、結果としてタービンの回転と床との共振に気付き、補強を実施。これにより、振動が激減したことによってお客様の信頼を得る事ができました。

写真は1950年頃の旧江別発電所

写真は1950年頃の社員集合写真

1952年に運転開始された然別第一発電所は標高の高い天然湖を利用し、当時は人跡未踏の深山に建設された発電所において、水車据付及び設備工事を施工させて頂きました。

工事を施工するにあたっては、近隣の農家より馬車や馬そりを借り、道工具や日用品を現場まで運搬する等の苦労もありましたが、「工期短縮」と言うご要望にも応え、無事に6月28日の運転開始を迎える事が出来ました。

電力需要が急増した1960年代にあって、道央圏への供給と同時に燃料コストを下げる低品位炭使用を目的とした新江別発電所が1963年に運転開始されました。この発電所において当社は、日常保守業務の一部と、ボイラーの定期点検工事を請け負わせて頂き、更に貸車・トラックより輸送された石炭を受入れ、発電所内の微粉炭機へ供給するコンベアーの運転管理と、受入れ炭の計量、受入れた石炭を一時貯蔵する貯炭場の管理を行う運炭作業についても、この時より発注を頂きました。

この運炭作業は新江別発電所が廃止となった1989年まで続き、この時期の安定した収入が現在の経営基盤を盤石なものとしました。

写真は運炭作業中の様子

日本は戦後間もない混乱期から、「高度成長期」へと変貌をとげる1960年代の日本において、1964年に日本で開催された「東京オリンピック」は、正にこの時代の象徴とも言える一大事業でした。

当社においても現在の基盤となる組織が形成された時期でした。

写真は東京オリンピック会場での創業者

1950年代に入り当社においても様々な人材が増え、それに伴って受注する工事の種類も広範囲になってきました。

1956年:個人企業から株式会社に変更

資本金450万円とする。

1964年:資本金1000万円とする。

旧事務所(写真)完成

今まで自宅と兼用していた事務所を別棟として本社社屋を新築しました。当時の本社社屋には、創業者を含めて7名の社員が在籍し、忙しい毎日をこの新社屋で過ごしておりました。

写真は旧事務所前にて(1960年代)

創立当初各メーカー様経由で天井クレーンの改造や設備の小工事をさせて頂いていた王子製紙株式会社殿からは、その後直接タービンの定期点検を任されるようになり、苫小牧工場設備増設工事の折には、ポンプの据付をはじめとした各種の工事を施工させて頂きました(写真)。

なお、道内においては国策製紙株式会社殿の旭川工場や大昭和製紙株式会社殿の白老工場など、有名な製紙会社各社様よりの増設工事、定期点検工事、改造工事などの施工依頼を頂き、機械・電気の設備工事における信頼を頂き続けております。

日本経済の成長と共に注目された発電設備のひとつに「ガスタービン」がありました。

当社においても七飯発電所(写真)をはじめとして、釧路発電所、滝川第2発電所、豊富発電所、日軽金苫小牧工場、稚内発電所、南大夕張発電所、音別発電所等々多くのガスタービン発電所建設と定期点検において、当社の技術が発揮されております。

1970年代の「いざなぎ景気」により電力需要が伸び、大型石油火力の伊達発電所が建設され、当社としても排煙脱硫装置据付工事の発注を請ける事が出来ました。

創立30周年記念祝賀会はパークホテルで行われ、当時北海道各界の著名な方々にご出席を頂き盛大な祝賀会となりました。

また、同年秋には竣工した新社屋にて「創立30周年」と「新社屋完成」を全社員で祝う事ができました。

当社成長期に当たる1970年代においては、発電設備の据付・メンテナンスを基盤として、製紙工場設備・上下水道設備・機械式立体駐車場・エレベーター据付・建設機械の修理等々、様々な分野で培った技術で、より大規模な工事受注が増えてきた時期にあたります。

1970年 資本金 2000万円

1975年 資本金 3000万円

1979年 新社屋完成(写真)

創立30周年

1983年 資本金 5000万円

国の政策による石炭産業振興(国内石炭需要維持)を受けて建設された砂川発電所3・4号機の建設において、当社は4号機タービン・発電機据付工事の発注を頂きました。

「株式会社丸井今井殿函館店 機械式立体駐車場」

経済の成長と共に都市部では自動車の駐車場、とりわけ都心の狭いスペースで多くの車両を収納出来る機械式立体駐車場のニーズが高まりました。この機械式立体駐車場据付は、狭いスペースに建設されるため「機器搬入時間の制限」「高所作業における安全確保」「日々の細かい工程管理」等の難しい問題も多くありましたが、多種多様な現場で培われた当社の技術がここでも発揮され、多くの据付工事を受注する事が出来ました。

「株式会社丸井今井殿函館店 機械式立体駐車場」

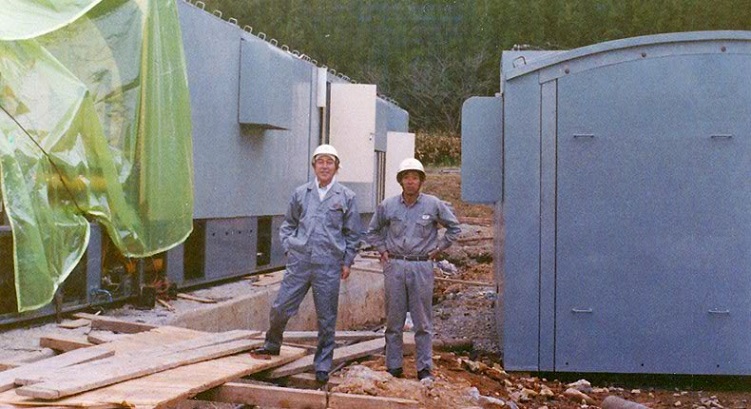

写真・建設途中の現場にて

株式会社日立製作所においてタービン設計を手掛けてきた、故繁富文承が二代目社長となるべく、1978年3月に退職して当社の技術部長として入社いたしました。

会社日立製作所においては世界中を駆け回り、タービン設計・据付・改造にと手腕を発揮しており、技術力を惜しまれての転職となりましたが、退職後も日立の方々との交流が深く、人間的な魅力においても認められる存在でありました。

当社に入社後1990年の社長就任までの間に瀬戸瀬発電所の建設工事(写真)をはじめとして、各工事現場において日立で培った技術力を遺憾なく発揮する事により、当社の成長期に大いなる実績を残しました。

1980年代に入り発電所の排出ガスに含まれる硫黄分を除去する装置の開発・設置が盛んになってまいりました。当社においても試験プラントの建設をはじめ、苫東厚真発電所の排煙脱硫装置据付(写真)、東北酒田共同火力発電所・相馬共同火力発電所の排煙脱硫装置据付など大型脱硫装置の据付工事を施工してまいりました。

1990年に二代目社長として就任した故繁富文承は「人は石垣、人は城」と言う信念のもと、社員の育成を第一と考え、従来の技術力に加えて「お客様の信頼と満足」に応える「安全管理」「品質管理」に重きを置く会社造りに力を注いでまいりました。

その一端として、故繁富文承の指導のもと2000年にISO9001の認証を受け、施工する全ての工事において「お客様の信頼と満足」を得る精神は、今も受け継がれております。

写真は安全衛生大会での故繁富文承

原子力発電所においては、泊発電所の建設及びメンテナンス、工事において当社の技術力・品質管理・安全管理が評価され、多くの受注を頂いております。

写真は泊発電所にて

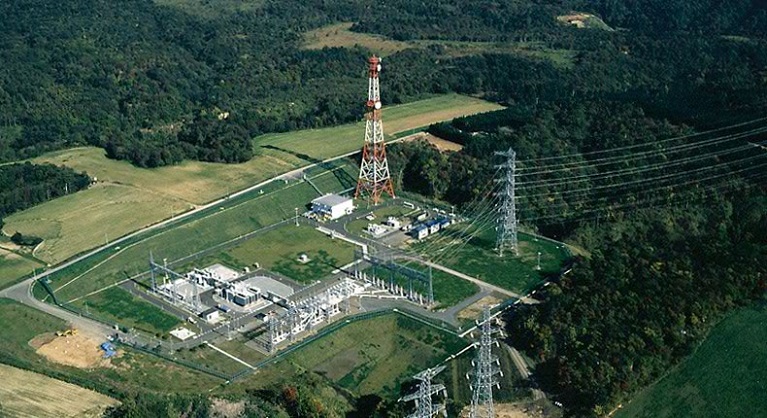

各発電所で造られた電気を効率良く、各地の工場又は家庭に送る目的で造られる変電所の建設工事についても、当社で施工させて頂いております。

変電所内には様々な電気設備が設置されており、西当別変電所においては新設・増設を含め13年の長きに渡り施工させて頂きました。

北海道最南端に位置する知内発電所は1980年に1号機建設がはじまり、1983年に1号機の運転開始をむかえました。当社では建設の先行工事を担当いたしました。

また、オイルショック後の景気回復を機に1994年に2号機の建設を開始致しましたが、当社は電気集塵機、ガスヒーター、灰処理設備などを担当させて頂きました。

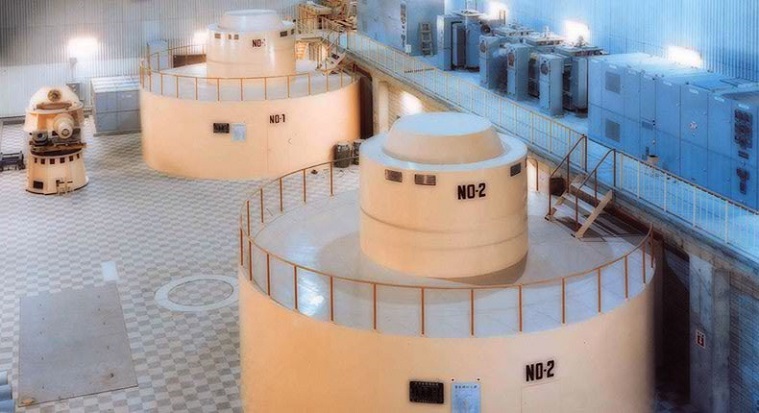

近年、高度な技術進歩により水力発電においても大規模揚水発電所が増え、据付・整備において高い技術力が要求される時代となってまいりました。新冠発電所もこの大規模揚水発電機(※1)を使用しており、当社も定期点検工事においては細心の注意と技術力をもって施工しております。

※1・揚水発電機とは、通常は水力発電所の水車と同様に発電するのですが、必要に応じ(電気が余っている時など)同じ水車をポンプとして下流側の水を上流に汲み上げ、一度発電に使った水を、再び発電用の水として利用出来るようになっています。

高見発電所も前出の新冠発電所と同様な大規模揚水発電所となっております。

電力需要ピークの際には発電機として、電力が余っている時には水を汲み上げるモーターとして使用出来る揚水発電機は、今後も北海道の電気を安定供給する上で重要な役割を果たすものと思われます。

当社もより高い技術力を提供する事により貢献したいと考えております。

青森県六ケ所村にある燃料処理施設建設工事に参加いたしました。

日本がフランスより導入した技術により国内有数のメーカーがその技術力を終結させた施設において、高い品質と技術力を要求される中、施設の一部(一建屋内)の機械据付・配管工事を手掛けてまいりました。

当社は創業以来75年の永きに渡り北海道における電気設備の据付・メンテナンスを中心として、その時代に要求された技術を着実に取得する事により、社会に貢献出来る企業として邁進してまいりました。

従来ある設備を永くより良い状態でお使い頂けるメンテナンスと、新しい技術力が濃縮された新たな設備の据え付けを、お客様よりの信頼と満足を常に念頭において今後も惜しまない努力を継続してまいります。